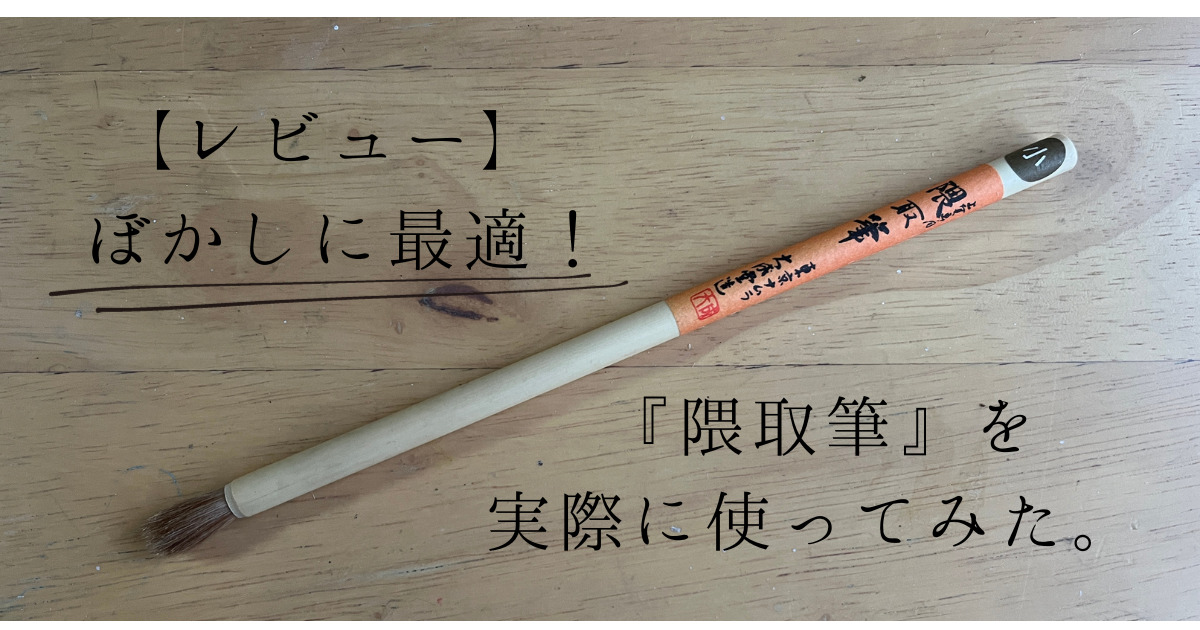

『ぼかし』に特化した隈取筆という筆があるのをみなさんはご存知でしょうか?

私の作風でよく取り入れている『ぼかし』なのですが、普通の筆だとちょっと使いづらいな…と思うことが多々ありました。そんな時この隈取筆なるものの存在を知り、早速購入してみることに。ということで早速使用してみた感想を綴っていきたいと思います!

隈取筆は日本画で使われている筆

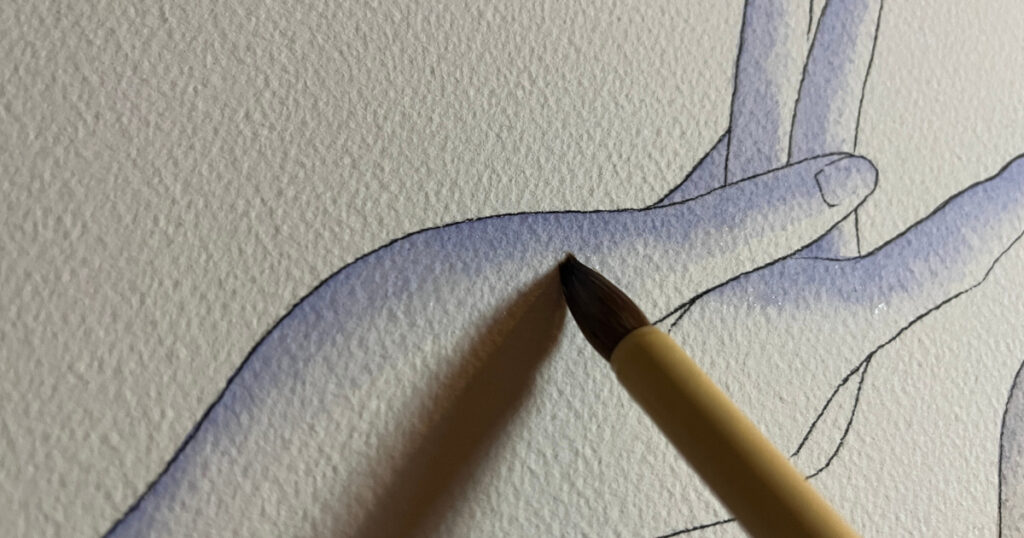

隈取筆は水を含むと、画像右のようにコロンとした毛先になります。主に日本画で使われている筆です。私はナムラ大成堂の一番小さいタイプのものを使っています。この一番小さいタイプで、毛の長さは約2cm。

大きくてもF10以内の作品しか描いていませんし、人物画の影のぼかしに使うことが多いので、小さい作品を主に描く方はこの大きさで充分じゃないかな?と思います。

この筆を知ったきっかけは、偶然日本画家さんの制作過程の動画を見ていた時でした。ぼかしにこの筆を使っているのを見て『これは何て筆?水彩画でも使えそう!』と思い、調べて購入してみました。

この隈取筆は、水含みがとても良いです。毛は鹿・馬・羊毛の混毛。水彩画は水をたっぷり使っうので、紙の繊維に沿って水も絵の具も自由に広がっていきます。

それが水彩画の特徴だと思いますが、ぼかしという点で見ると、絵の具が広がりすぎる前に手早くぼかさなければならないので、私がよく使う毛先が長くてシュッとした筆だと、ぼかしがどうしても広範囲になり狙い通りにいかない…ということも多々ありました。

ですがこの隈取筆は独特の形状ゆえか、普通の筆よりも楽に、時間に余裕を持ってぼかせます。数秒の差ですが、水彩画ではこの差がかなり大きいんですよね〜!

後々になって知ったのですが、この隈取筆は水彩画でも使われているとのこと。水含みも良いし、やっぱり水彩画との相性も良いのだな〜と思います(^^)

隈取筆でのぼかし方

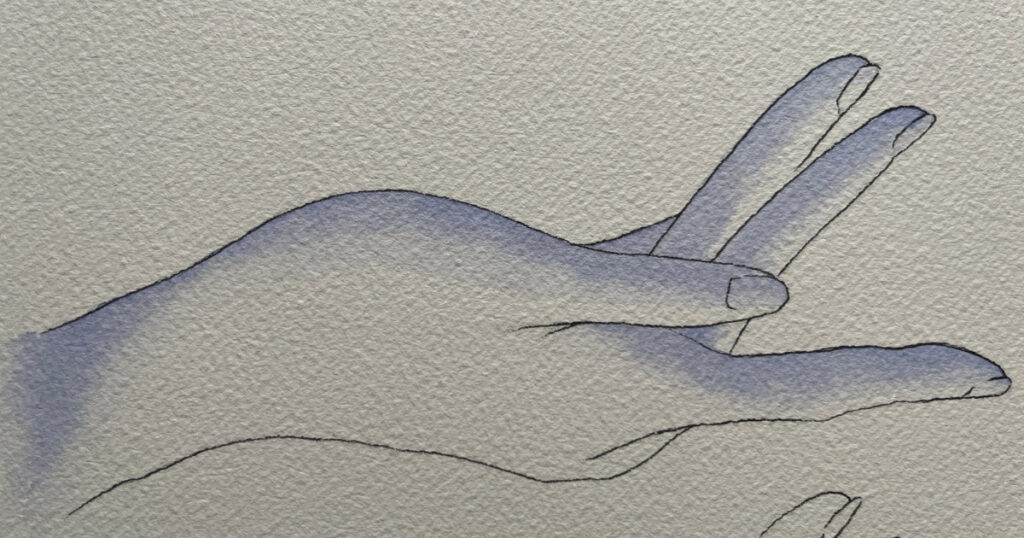

この画像のように、ぼかしたいところのキワを軽く小刻みに叩くようにしてぼかします。私は絵の具を入れるところにまず水を置いてから着色するのですが、こうすることで更にぼかしがナチュラルになります。この隈取筆特有の形状と水含みのおかげか、普通の水彩筆よりも絵の具の境界線部分のぼかしがキレイに仕上がるんですよね(^^)

今回は、ぼかしがわかりやすいように影だけを青で塗ってみました。このぼかしを目立たせたかったので、今回は普段あまり使わない荒目を使ってみました。荒目の紙なので、ぼかしがより目立ちます。普段はこの上に肌の色を塗って完成です。

いつも使っている細い筆でもぼかせますが、やはりぼかしに特化しているこの隈取筆の方が使いやすいな〜という印象でした。水彩画を描いている方は1本持っていても損はないと思います(^^)

日本画の画材は水彩画との相性も◎

私はこの隈取筆との出会いがあってから、日本画の画材にも興味を持つようになりました。

隈取筆をはじめ日本画の画材は種類がいっぱいあるのですが、今特に興味があるのは墨や盛り上げ胡粉。胡粉を溶かす作業一つでも熟練の技が必要で、日本画はかなり奥が深い印象でした。

絵の具に関しては、日本画の絵の具は水彩のような透明感は感じられないので、そこは部分使いなど要所要所で使っていきたいですね。独学で日々研究しながらの制作なので、これからも色んなことにアンテナを張って取り入れていきたいと思います(^^)♪